Mi sono chiesto di cosa dovremmo scrivere ora. Quale slancio laterale potrebbe rendere accettabile, prima di tutto a noi stessi, lo scrivere di altro che non sia l’attualità che stiamo vivendo. Ho pensato così di lavorare a una serie di interviste che potessero farmi approdare in altri luoghi e in altre epoche. In ogni puntata di “Musiche per altri tempi” chiederò ad un ospite di Casa Verdi, la casa di riposo per cantanti e musicisti istituita da Giuseppe Verdi nel 1899 a Milano, di raccontarmi un disco dei suoi tempi. E quei suoi tempi

***

I carri con i corpi delle vittime sfilavano in processione sotto le finestre delle case. Il 10 giugno 1944, giorno del bombardamento del rione San Giacomo a Trieste, i carri trainati dai cavalli delle imprese funebri trasportavano le salme dalla cappella della Pietà al cimitero. "Mia madre mi aveva avvertito di non affacciarmi alla finestra", dice Claudio Giombi, 83 anni, baritono che nella sua carriera ha lavorato con de Filippo, Strehler, Visconti e sotto la direzione - fra gli altri - di Abbado e Muti.

"Uno dei nostri giochi d’infanzia, di noi ragazzini del quartiere, era andare a vedere i morti e le loro strane facce alla cappella, le bocche aperte, gli occhi sbarrati. Addirittura imparai ad andare a cavallo su quei carri perché a volte mi ci facevano salire per un breve tratto, ma in quel contesto, con i corpi ricoperti di macerie e detriti fu scioccante", ricorda oggi.

Il fumo delle bombe gli incuteva lo stesso timore delle bombe e quando avvistava in lontananza una casa bombardata cambiava strada, quasi con il timore che qualcosa potesse ancora accadere. Un uomo-biografia, lo definirei così mentre lo ascolto raccontarsi al telefono da Casa Verdi, dove vive da alcuni anni, e mentre scorro le fotografie d'epoca che intanto mi invia, e che lo vedono piccolo e poi, via via, più grande. Ogni aneddoto della sua vita a cui accenna lo immagino subito volto in terza persona singolare, quella dei personaggi dei libri.

All’età di sette anni sogna una mano guantata di bianco porgergli un oggetto sconosciuto. A dodici anni riconosce quell’oggetto in una tabacchiera del ‘700 vista nel film Maria Antonietta. Poi, molto tempo dopo, lo vede da vicino durante una visita alla casa Natale di Mozart a Salisburgo, dove si trovava perrecitare ne La bohème, diretto da Herbert Karajan. "Dirigeva senza bacchetta, costruiva la musica con le mani, disegnando nell’aria i movimenti e aveva una possibilità telepatica di trasmettere le sue volontà agli esecutori". All’età di otto anni la madre, che da giovane sognava di diventare soubrette mentre per i genitori era più rispettabile un lavoro da sarta, lo porta a vedere la Tosca.

Dopo qualche mese, a causa della scarlattina, viene messo in quarantena in ospedale, con sé porta il libretto dell’opera. Su fogli di carta igienica scrive un invito per medici, infermieri e pazienti: “Domani Tosca con Claudio Giombi alle 15:00 in giardino”. Il vestito di scena è un lenzuolo capace di trasformarlo nei personaggi dell’opera. Il finale di Tosca suicida che si lancia dagli spalti di Castel Sant’Angelo lo simula buttandosi da un fosso. "Così mi sono ritrovato al mio debutto, con una gamba rotta", la perfetta chiusa per un’epica personale.

Prima di parlarmi dell’opera da lui scelta per questa rubrica, mette in scena telefonica ancora un momento di formazione che - questa volta - lascio in prima persona perché lo merita. "Mio padre all’età di sei anni, a seguito dell’armistizio del ’43, è andato via sulla motonave Vulcania diretta in America, dove si è risposato e ha aperto un emporio. La continua ricerca di mio padre mi ha portato per tutta la giovinezza a sognare di fare questo mestiere, affinché un giorno potesse vedermi cantare per lui al Metropolitan di New York. Per pagarmi le lezioni di canto lavoravo come fattorino telegrafico. Portavo per tutta la città, a piedi, telegrammi di matrimoni, decessi e vaglia per le signorine delle case chiuse. Intanto cantavo in testa il Faust, il Rigoletto, la Traviata, salendo e censendo scale. A cinquant’anni mi hanno chiamato davvero al Metropolitan, a cantare ne la Bohème con Pavarotti. Inviai i biglietti a mio padre, ma non si presentò. Mi disse 'Sei venuto per vedere quanti soldi ho in banca?' 'No', gli dissi, 'sono venuto per vedere mio padre, per conoscerlo'”.

L’opera di cui quindi mi parla è Monte Ivnor di Lodovico Rocca, il suo primo ingaggio al Teatro Verdi di Trieste nel 1959. Il libretto è tratto dal romanzo Die vierzig Tage des Musa Dagh (I quaranta giorni del Mussa Dagh) dello scrittore ebreo praghese, di lingua e cultura tedesca, Franz Werfe. Il libro racconta del genocidio armeno, e più precisamente quando a fine luglio del 1915, un gruppo di 5000 armeni, si confinò per quaranta giorni sul monte Mussa Dagh, a nord della baia di Antiochia, per difendersi dalla persecuzione di turchi e curdi, fino a quando furono salvati da una nave da guerra francese.

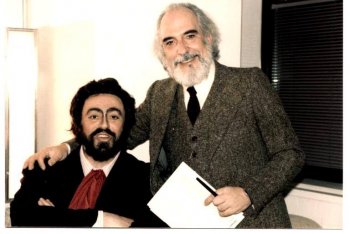

"Il popolo armeno, non sa che esiste quest’opera", spiega Claudio Giombi. "Perché è stata rappresentata pochissime volte, nessuno la esegue più perché i giovani ignorano il repertorio che non rientra nei canoni musicali ma in quelli interpretativi; i musicisti spesso ignorano la letteratura e preferiscono leggere solo le note. Le arti dovrebbero appartenere allo stesso mondo. Io facevo un ruolo secondario, Maravaid, un guerriero rifugiato (nella foto qui in alto, proprio Giombi nelle vesti di Maravaid, ndr). Entravo nel secondo atto e duettavo con un tenore. La musica è piena di spari di fucili, di simbolismi, di bellissimi cori religiosi cristiani. Nel finale c’è una voce che proviene dall’alto e che conclude dicendo 'Vai per la tua vita uomo'. Per quest’opera io avevo studiato anche il ruolo da protagonista, con la speranza che l’interprete si ammalasse", confessa.

“Quest’opera fu abbozzata nel marzo dell’anno 1929 durante un soggiorno a Damasco", scrisse Franz Werfe, l’autore del romanzo. "La visione pietosa di fanciulli profughi, mutilati e affamati, che lavoravano in una fabbrica di tappeti, diede la spinta decisiva a strappare dalla tomba del passato l’inconcepibile destino del popolo armeno”. Nel capitolo Intermezzo degli dei, il ministro della guerra turco Enver Pascià, tra i responsabili del genocidio armeno, viene descritto nei pensieri del pastore protestante tedesco Lepsius: “Il pastore cadde sulla sedia. Tutto è perduto! Fallito! Ogni altra parola è superflua. Almeno quell’uomo fosse malvagio, pensa con desiderio, almeno fosse Satana. Ma non è malvagio e non è Satana, è simpatico come un fanciullo, quel grande inesorabile assassino di moltitudini”.

Chiedo a Claudio Giombi qual è il momento più indicato per ascoltare, o vedere online, in questi giorni Monte Ivnor. Mi risponde che "l’opera lirica è l’esaltazione dei sentimenti, la capisci se hai una profonda sensibilità. Inoltre, senza libretto è difficile seguire l’opera, si dovrebbe sempre partire dalla storia per arrivare alla musica". Allora - suggerisco - bisognerebbe prima leggere il libro? "Il libro è molto sostanzioso". La versione edita in Italia dal Corbaccio conta 920 pagine. Quindi, concludo, non si può ascoltare? "No, nessuno ce la farebbe a seguirla", sentenzia il baritono.

Così come Ada Mauri, nella prima puntata di questa rubrica, aveva sconsigliato l’ascolto de Il mandarino meraviglioso, anche Giombi punta l’accento sull’inascoltabilità. Nonostante l’avvertimento, trascorro due minuti e quarantotto secondi del quindicesimo giorno di quarantena dell’Italia ascoltando un breve passaggio dell’opera trovata su YouTube. Le note sospese e dilatate, poi a tratti piccole avanzate di violini su cui si poggia la voce del soprano turco Leyla Gencer che canta: “Io vorrei ascoltarti ancora sempre”.

---

L'articolo Claudio Giombi e l'irraggiungibile "Monte Ivnor" di Valerio Millefoglie è apparso su Rockit.it il 2020-03-27 10:50:00

COMMENTI