Rieccoli, i Green Like July. Col disco precedente (bello, bellissimo) si erano costruiti una casa in mezzo alla prateria: fondamenta solide, foto di Jeff Tweedy e Tom Petty incorniciate alle pareti al posto di quella di Lincoln, un recinto con qualche cavallo, pazienza se fatto all'uncinetto. Avrebbero potuto restarci per tre o quattro album, o forse anche di più, e sarebbero stati senza rivali o quasi, da noi, che l'alt-country, o Americana che dir si voglia, non è un genere frequentatissimo, o comunque ce ne sono in giro pochi che lo sappiano fare ad alti livelli. I GLJ di "Four-legged fortune" erano sicuramente tra i migliori di questi pochi, ma non si sono certo accontentati.

Hanno fatto fagotto e sono partiti, lasciandosi tutto alle spalle. Alla ricerca di cosa, forse non lo sapevano neanche loro, in direzione di un fuoco che bruciava dall'altra parte della collina. Si sono incamminati, di buona lena, scortati da una guida esperta come A.J. Mogis della Saddle Creek Records, e con un compagno di viaggio come Enrico Gabrielli, che si è unito alla brigata con la lucida follia di chi può permettersi di suonare musica barocca nei saloon ("An ordinary friend").

Sono cresciuti, i Green Like July, lungo la strada (che ha fatto tappa ad Omaha, dove hanno registrato il disco, negli stessi studi di Bright Eyes e She & Him). Sono cresciuti tanto che la casa nella prateria sembra ormai lontanissima, ma nessuno la rimpiange . Perché ascoltando pezzi come "Borrowed time" o "Agatha of Sicily" capisci che la direzione che hanno scelto è quella giusta, e che le loro canzoni hanno cominciato a toccare quelle corde, quelle che è tanto importante e tanto difficile riuscire a toccare. E che il genere non è neanche più tanto importante: sì, sono canzoni pop, qualcosina di folk è rimasto, le atmosfere sono più divenute più agrodolci, più sfumate, ma senza bisogno di voli pindarici. Ma non è questo il punto.

E nemmeno è una questione di strumentazioni (pur se sul tema ci sarebbe da aprire un capitolo a parte): è tutto legato a cosa si vuol dire, a cosa si riesce a dire. E qui si dice tanto: è quasi un racconto, "Build a fire", un racconto da seguire nei suoi momenti più camerateschi ("Moving to the city") e in quelli più malinconici ("Johnny Thunders"), un racconto mai didascalico, che si nutre di suggestioni, e tratteggia la ricerca stessa di quel fuoco di cui si parla nel titolo, fino a quell'ultimo ponte ("Good luck bridge") che sembra separarti dalla meta.

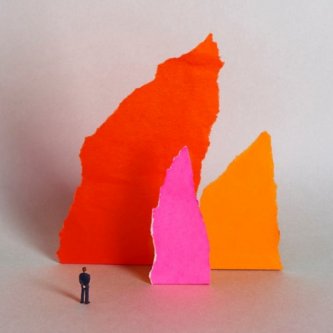

Finché giungi a destinazione, un tale Calthorpe la indica, poco più avanti: è là, quel fuoco che cerchi, è là. Eccolo, dunque. Ma lo chiamano fuoco, questo? Tre post-it strappati su una scrivania, tutto qui? Sì. E' questo il fuoco, e che tu sia uomo o soldatino di plastica è compito tuo sentirne il suo calore. Non è difficile, basta volerlo, basta sognarlo. Perché se c'è una cosa che ci ha insegnato Hans Christian Andersen, è che anche i giocattoli sono in grado di sognare, e sognano, eccome. Sarebbe il caso di tornare a farlo anche noi. E "Build a fire" è l'album giusto per questo. Primascelta.

Vedi la tracklist e ascolta le tracce sul player nella versione completa.