C’era un tempo, neanche tanto remoto in cui si cresceva in strada, nel proprio quartiere, e in cui l’educazione e il ruolo nel mondo di un ragazzino venivano scanditi e definiti dai giochi che si facevano: acchiapparella, poi nascondino per il quale bisognava saper contare, poi compariva un pallone, ci si divideva in due squadre e gli si tiravano i primi calci, poi durante le partite si litigava e si assaggiava il sapore dei primi pugni, poi quando le ragazzine iniziavano a fiorire, si svegliavano gli ormoni e, tra un giornalino porno ed una notte davanti a Tele Capri, si scopriva anche il loro di sapore, dietro un angolo un po’ buio, le prime carezze, i primi baci e poi via via tutto il resto. Se eri bravo in questi giochi avresti guadagnato il rispetto tacito dei coetanei e avresti vagheggiato che la tua vita sarebbe stata in discesa.

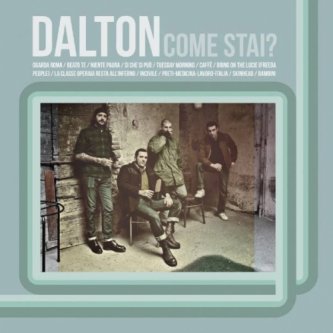

Perché questa introduzione? Cosa c’entra con il rock’n’roll, anzi col punk? Tutto. Perché solo chi ha vissuto quelle esperienze potrà capire e commuoversi di fronte ai testi e allo stile dei Dalton, che con questo “Come stai?” hanno pubblicato il disco giusto al momento giusto, quello che segna un picco qualitativo e lirico mai raggiunto in Italia da tutto quel sottobosco musicale che Jimmy Pursey definì “real punk”.

Soprattutto in questo lavoro c’è la maturità dei ragazzi, ormai uomini, che compongono la band, tutti reduci di formazioni romane che, in un modo o nell’altro, hanno segnato la storia dell’oi! nella nostra nazione, i Duap e i Pinta Facile. Nel lavoro dei Dalton c’è la maturità e il coraggio che serve per fare un passo avanti e abbandonare (criticando apertamente, in “Skinhead”) i temi e gli atteggiamenti ormai stantii dello street punk italico, tutto un reiterarsi, sempre uguale a se stesso, di politica segaiola, birra, otto ore di lavoro e spaccheremo culi. Non solo: la loro maturità e il loro coraggio sta nel riconoscere –finalmente, direi- a livello di immaginario, che non siamo l’Inghilterra e che il nostro punk sono stati i cantautori e, prima e ancora più di loro, gli stornelli e la musica popolare. Tutto il disco è racchiuso in queste riflessioni: non c’è violenza né nei temi né nei suoni, ma solo una straordinaria chiarezza di idee e consapevolezza di chi si è e del luogo cui si appartiene.

Che i Dalton siano distinti e, musicalmente, distanti dagli altri gruppi della scena italiana, si capisce sin dal primo brano, “Guarda Roma”, esplosivo e incazzoso pub rock che non fantastica, appunto, di improbabili rivoluzioni, ma che è un pianto di rabbia per il degrado in cui versa la città di cui la band è figlia. Questo brano è una bomba che esplode, una dichiarazione d’intenti e gli altri che si susseguono ne sono tutti conseguenza e sviluppo: l’orgoglio borgataro e proletario di “Beato te”, il beat pestone di “Niente paura” con la sua struttura antifonale, quasi un coro gospel cantato compatto dalla curva di uno stadio, poi la struggente “Si che si può”, uno dei picchi di intensità del disco, con gli evidenti richiami alla poetica malinconica di Rino Gaetano e Ivan Graziani, e via via tutte le altre, tra beat, punk, blues, armoniche, rock’n’roll di stampo anni ’60, handclapping, stornelli duri e crudi come “Caffè”, la quasi invocazione, che è un grido di sfida, a Dio con cui si conclude “La classe operaia resta all’inferno”, la “Bring On The Lucie” di John Lennon, fino all’influenza di Pierangelo Bertoli in “Bambini” e al romanesco disperato de “La maschera” di Trilussa recitata nella traccia fantasma.

Quest’album, con rara sensibilità, descrive finalmente la vera working class italiana, quella con le sue storie, il suo gusto melodico, il suo Battisti, il suo Califano, con la sua mancanza di certezze e le sue speranze, indicando al real punk italiano la strada su cui deve ritornare, quella del bambino che giocava sull’asfalto e non aveva paura di mostrare le sue lacrime.

Vedi la tracklist e ascolta le tracce sul player nella versione completa.