Ascoltarsi Giurato è un po’ come farsi conservare i pezzi migliori dal proprio macellaio di fiducia; sei poi agli altri toccano i pezzi peggiori chi se ne frega!

“Il mio metodo di lavoro è sempre lo stesso: nella stanza con gli strumenti, in terrazzo per chiudere i pezzi, con la memoria e il gesto. Tutto questo allo stesso indirizzo, dal primo vinile all’ultimo cd”. Così raccontava Flavio Giurato al nostro Giuseppe Catani nella bella intervista pubblicata su queste stesse pagine giusto pochi giorni fa.

Ma che il cantautore romano, nonostante l’inesorabile cannibalismo del tempo e lo scorrere incessante del fiume verso il mare (giusto per citare l’opener “Soundcheck”), fosse rimasto caparbiamente lo stesso di sempre nessuno lo ha mai messo in dubbio. Lo stesso di sempre, nonostante la vita (“purtroppo” direbbe qualcuno di mia conoscenza; “per fortuna”, sostengo io).

Già, perché quel suo rimanere artista di nicchia (“La scomparsa di Majorana” aveva venduto sì e no 1000 copie) lo ha reso candido, puro e indipendente nel senso pregnante del termine (“Non tornerei a creare musica sotto padrone”), per la gioia degli addetti ai lavori, di lui stesso in primis e, non ultima, per quella dei suoi estimatori storici. Perché la genuinità dei suoi dischi centellinati ripaga sempre l’attesa. Ché ascoltarsi Giurato è un po’ come farsi conservare i pezzi migliori dal proprio macellaio di fiducia; e sei poi agli altri toccheranno i pezzi peggiori (come ci farebbe notare un accigliato Nanni Moretti) chi se ne frega! Perché candore, purezza e indipendenza sono il miglior companatico dell’urgenza comunicativa, di quel bisogno salvifico di disintossicarsi l’anima dalle tossine del tempo e da tutta quella merda che la società civile (?) ci vomita addosso.

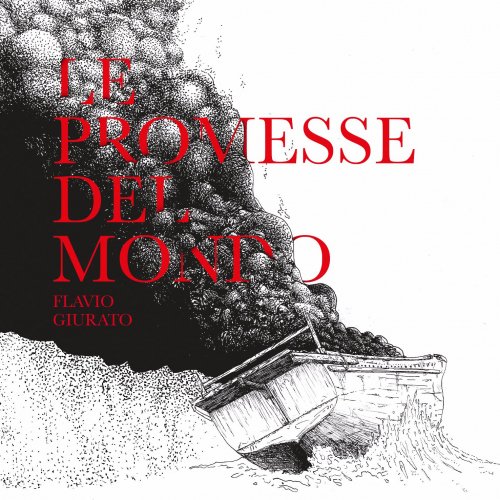

Flavio Giurato, dunque, ritorna dopo appena due anni di assenza (per i suoi usuali tempi di gestazione praticamente un nanosecondo!) con un concept liberamente ispirato alla realtà per quel suo volere sviscerare un fenomeno mai tanto attuale e spinoso, come quello migratorio, attraverso una prospettiva narrativa dalla stupefacente trasversalità spazio-temporale: migranti, scafisti, medici, volontari, uomini di chiesa, diseredati, forze dell’ordine e ragazzini impavidi scaraventati a turno sullo stesso palcoscenico a incarnare brandelli di storia – passata e presente, geograficamente vicina e lontana dai nostri cortili – tra loro più o meno legati dal tema della migrazione, quasi fosse una sorta di collante suggestionale.

Il modus operandi gira intorno a un anarchico saliscendi di parti acustiche ed elettriche – un flusso narrativo “senza metronomo” (per usare parole sue) – che, lungi dal declassarsi a mera didascalia sonora, diventa la longa manus atmosferica dei testi: questi ultimi vere e proprie scale di Escher che inizialmente destabilizzano per cripticità ma che dopo ripetuti ascolti ti entrano sottopelle e diventano carne della tua carne (“Vorrei portarti sui luoghi perché è sui luoghi che noi proiettiamo la nostra ombra / E non c’è niente di più concreto, di più tangibile della nostra ombra”). Una poetica tanto schietta quanto teatrale e visionaria, a tratti gelatinosa nella sua sfuggente materialità – e persino sommessamente ambiziosa nel suo toccare italiano, inglese, spagnolo e napoletano – ma che ciononostante riesce a distillare lo spirito di questi tempi bui con una spietatezza, un romanticismo e una drammaticità fuori dal comune. Basterebbero da sole la title track (“Sul barcone incendiato ma chi cazzo ha partorito? Buttalo a mare che non ha pagato”), “Ipocrisia” (“Parigi brucia, Parigi brucia d’ipocrisia / Ci voglio stare dint' chist occhi prufunn' / Ci sta ‘na luce ca pare ‘na voce”), “In mezzo al cammino” – canzone sull’accoglienza e la solitudine del migrante che fa sponda sulla figura di Papa Francesco (“Ti amo ti spoglio / Ti lavo e ti accolgo / Sei Cristo nudo per la strada / Sei Cristo carne macinata”) – e “Digos”, indiscusso capolavoro del disco con quel suo plumbeo incedere cinematografico che, attraverso registri polizieschi, parla d’amore calandolo dentro un calcolato ristagno atmosferico e lirico da brividi (“Collega di lavoro dimmi che mi ami / Dalle tue labbra tolgo i cristalli / Collega di lavoro perché non parli? / È solo un po’ di sangue sui danni diffusi quanto sei bella con gli occhi chiusi”).

Ma dentro questo impagabile ritorno c’è anche altro: una memoria storica tanto nitida quanto panoramica – come non accadeva da tempo nelle recenti produzioni cantautoriali nostrane – e un collaterale vissuto personale mai estromesso dal solco narrativo: e così ci si ritrova a rivivere tanto la migrazione coercitiva sotto minaccia armata nei Balcani (“Snuff Song”) o la (dis)umanità varia all’ombra del filo spinato sulle zone di confine (“I lupi”), quanto il sacrificio mai abbastanza celebrato del giovanissimo eroe della Resistenza capitolina Ugo Forno (“Ponte Salario”) o alcuni vividi ricordi d’infanzia del Nostro, mai andati perduti e spacchettati dopo 60 anni (“Agua Mineral”); il tutto raccontato col fiato costantemente sul collo di Mamma Roma – amata e odiata al contempo – la quale, più o meno di rinterzo, viene citata per ben 33 volte all’interno dell'album.

Un lavoro, come dicevo, non sempre conciliante eppure mai veramente ostile, col suo lievito madre intriso di passato (De André, Gaber, Cohen) eppure così fottutamente inchiodato al presente, nonché depositario di una bellezza scarnificata – ben nascosta dentro ogni increspatura melodica e tensiva – che molto probabilmente continuerà a rimanere appannaggio di pochi cuori allenati. Come sempre del resto. Purtroppo o per fortuna?

---

La recensione Le promesse del mondo di Scritto da Giulio Pons è apparsa su Rockit.it il 2017-11-06 00:00:00

COMMENTI